山でテントを張る時に知っておくと便利な、エバンスノットの結び方を紹介します。

張り綱の先に伸縮自在の輪を作れるので、ペグでも大きな石でも簡単に張り綱を固定できます。

結び方は2通り(後輪方式、先輪方式)。文章だけではわかりにくいので動画も作成しました!

エバンスノットとは

エバンスノットとは、ロープや紐で伸縮自在の輪をつくる結び方の一つです。

山でテントを張るときに、張り綱の地面側に利用すると便利なのですが、結び方を知らない人も多いのではないでしょうか?

慣れれば簡単に結べるし、

わりと単純な結び方なので、1回覚えれば忘れることもないでしょう(多分…)。

以前のブログで紹介したことがあったのですが、今回は詳しく説明していきます。

エバンスノットの利用場面と自在の付け替え

山のテント場は岩の地表が多く、ペグが刺さらない場所がほとんどです。

ペグが使えない場合は、張り綱を大きめの石に巻き付けて固定することになりますね。

そんなときのために、張り綱の地面側をエバンスノットで結んでおきましょう。

エバンスノットで結んでおけば、輪の大きさが自由に調整できるので、ペグに固定することも、大きな石に巻きつけることも簡単です。

ペグや石に巻きつけてある状態では、結びの強度も高くて解けることはありません。

強風下でも安心して利用できる結び方です。

自在はテント側、地面側は伸縮自在の輪を作る

テントを購入したときは、ほとんどのテントで自在が張り綱の地面側に装着されています(上の写真)。

しかし、山でテントを張る場合は、この自在をテント側に付け替えたほうが便利です(上の写真)。

そして、自在をテント側に付け替えた後は、地面側(ペグ側)に伸縮自在の輪を作っておきましょう。

このときに、エバンスノットで結んでおくのがお勧めです。

自在をテント側に付け替える理由

自在は張り綱(ガイライン)が緩まないように、強く張っておく(テンションをかける)ための道具です。

自在をテント側に付け替える理由は2つあります。

1. 張り綱にテンションをかけるのが楽になる

自在が地面側にあると、低い位置から(腰をかがめて)自在を上に引っ張る必要があるので、力が入れにくく腰も疲れます。

自在をテント側に付け替えれば、高い位置から(腰をかがめずに)自在を下に引っ張れるので、姿勢が楽で力も入れやすくなります。

2. 張り綱を石に固定した状態でもテンションがかけやすい

ペグが打てずに、張り綱を大きな石に巻きつけて固定した場合を考えてみましょう。

自在が地面側にある場合、張り綱の上に石が乗っかっている状態なので、自在を利用したテンション調整がやりにくいですね。

自在がテント側にあれば、石の大きさや重さに関係なく、テンションをかけることができます。

なお、自在を使わずに石の位置を遠くへ動かすことで、テンションをかけることも可能ですが、狭いテント場では難しいでしょう。

エバンスノットの結び方

エバンスノットの結び方は、以下の2つの方法があります。

- 後輪(あとわ)方式・・・先に結び部分を作り、後から輪を作る方法

- 先輪(さきわ)方式・・・先に輪を作り、輪の回りを結ぶ方法

ただし、◯◯方式というのは私が勝手に付けた名前で、一般的な名称ではありません。(^_^;

「1」の後輪方式は一般的なエバンスノットの結び方ですが、この方法だと、どうしても結びの端が長くなってしまいます。

(私の結び方が下手なせいかもしれませんが…)

「2」の先輪方式は私が考案した結び方です。後輪方式でうまく結べない場合や、結びの端を短くしたい場合に試してみて下さい。

なお、後輪方式の結び方は、↓こちらの本を参考にしました。

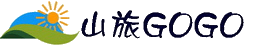

用語説明:ロープの端と元

まず、ロープの結び方に必要な用語を簡単に説明しておきます。

ロープの先端で結びを作る側を端(はし)と呼び、それ以外の部分を元(もと)と呼びます。

ロープの先端が、端(はし)です! (下の写真を参照の事)

後輪(あとわ)方式

では、具体的にエバンスノットの結び方を説明します。

最初は一般的な後輪(あとわ)方式です。

(2) 張り綱の元を、人差し指の先端から根本方向に3回巻きつけます。

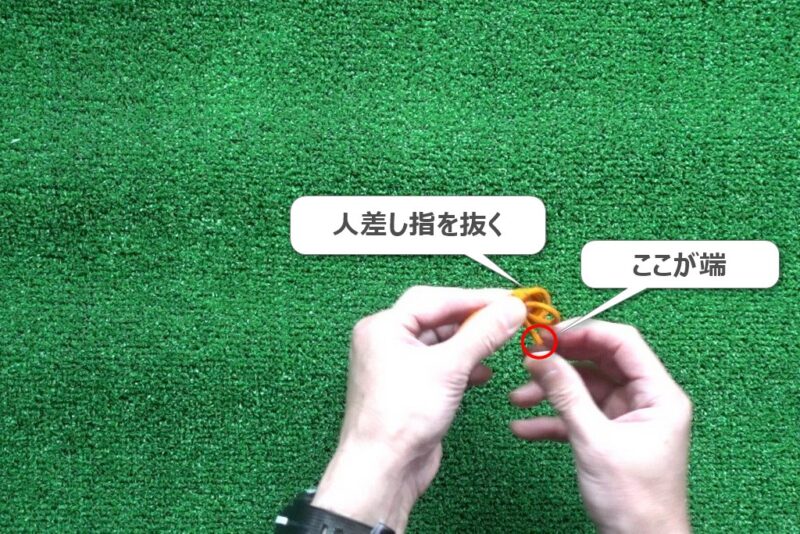

(3) 張り綱から人差し指を抜くと、三重の結び部分が出来上がります。

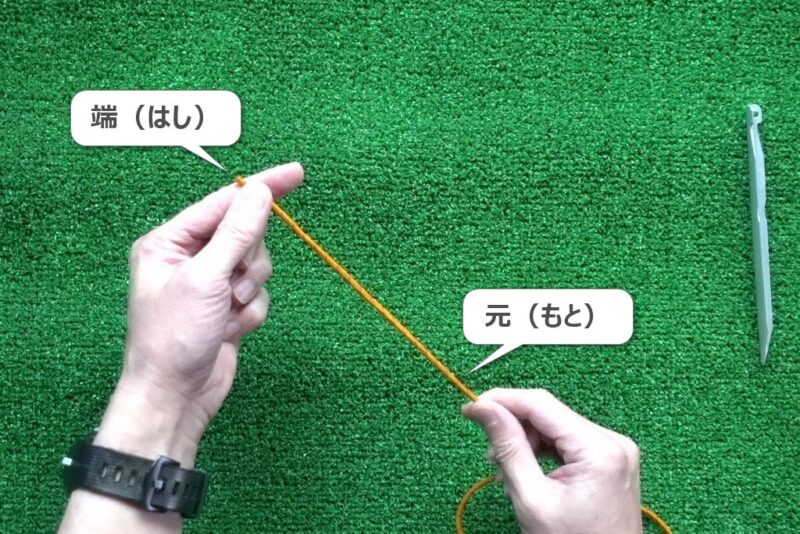

(4) 張り綱の元を、三重の結び部分の下から上へ通して輪を作ります。

三重の結び部分が崩れないように引っ張るのがポイント。

崩れそうになったら、指で形を整えながら引っ張ると良いでしょう。

輪の調整方法と解き方

大きな石に巻きつける時は、輪の部分を引っ張れば大きくなります。

ペグに引っ掛ける時は、張り綱の元を引っ張れば輪が小さくなります。

ペグに引っ掛けた後、そのまま張り綱を引っ張れば、輪が締まってペグに固定できるのです。

解く時は、結び部分を持って、張り綱の元を引っ張れば、簡単に

先輪(さきわ)方式

次は、私が考案した先輪(さきわ)方式です。

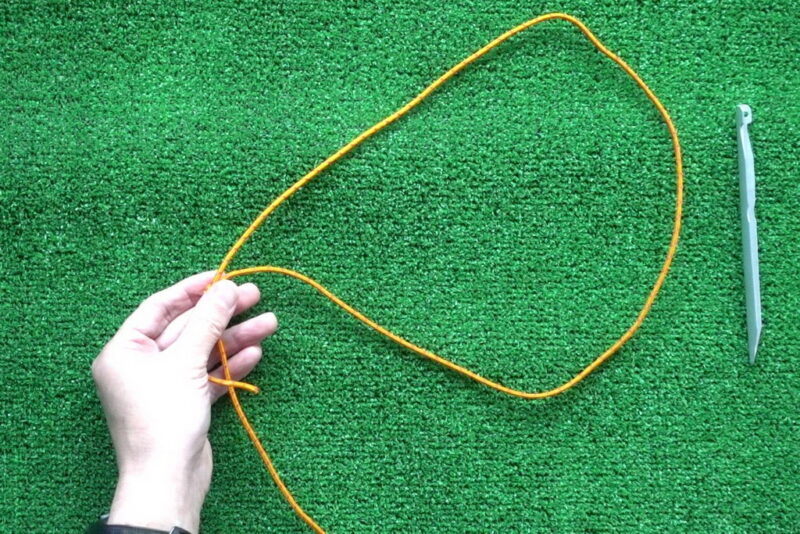

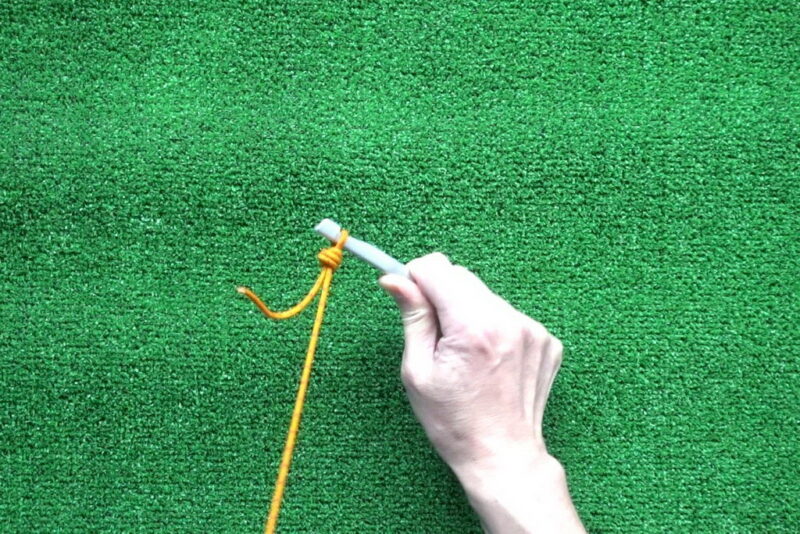

(1) 張り綱の端を20cmほど残して輪を作ります。(輪の大きさは関係なし)

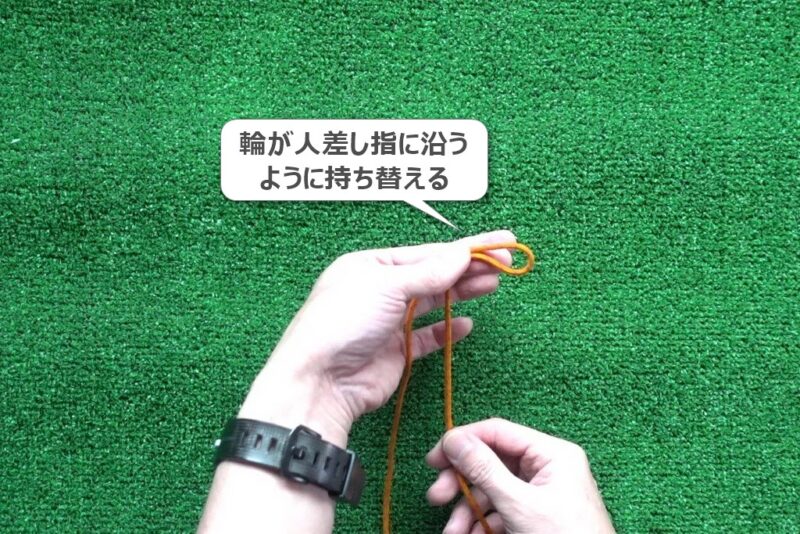

(2) 作った輪を、人差し指び方向に沿うように持ち替えます。

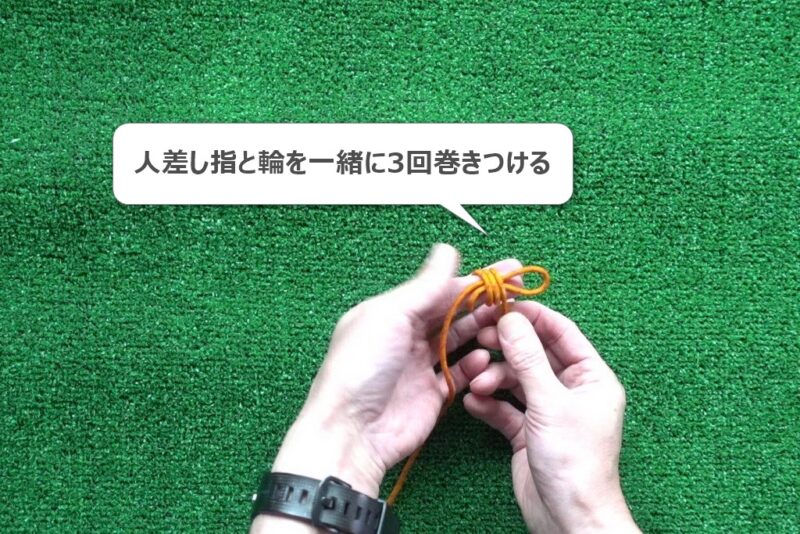

(3) 張り綱の端を、人差し指の先端方向に輪と一緒に3回巻きつけます。

(4) 張り綱から人差し指を抜くと、三重の結び部分が出来上がります。

(5) 張り綱の端を持って、三重の結び部分の上から下へ通します。

三重の結び部分が崩れないように引っ張るのがポイント。崩れそうになったら、指で形を整えながら引っ張ると良いでしょう。

輪の大きさの調整方法と解き方は「1」の後輪方式と同じです。

動画をご覧ください!

うーん。

写真と説明だけじゃわかりにくいなー!

という人は、↓こちらの動画をご覧ください!(画像をクリックすると再生します)

【動画】後輪方式

【動画】先輪方式

以上、エバンスノットの結び方2つ(後輪方式と先輪方式)でした。

テント場でもすぐに結べるように、練習しておきましょう。

~~~コメント~~~

素晴らし過ぎて唸った!拍手と感謝でいっぱい(๑˃̵ᴗ˂̵)♡

なっちゃんさん、コメントありがとうございます!\(^o^)/

「自在をテント側に付け替える」の一言で私の悩みが解決されました。

いつも自在は地面側だったので先入観に騙されたようです。

大変助かりました、ありがとうございました!

はたけさん、コメントありがとうございます。

悩みが解決できて良かったです!